今回は第1回で最初〜1:00くらいまでの文章を扱っています!

- 0:00 〜 1:00

- 1:00 〜 2:00

- 2:00 〜 3:30

- 3:30 〜 5:00

- 5:00 〜 6:20

- 6:20 〜 8:00

- 8:00 〜 9:30

参考 South Parkとは??という方は、こちらのページをご覧ください。

英語レベル:中学卒業〜高校程度

基本的な文法が押さえられていれば問題ありません。

今回の文章には品のない内容が一部含まれています。

カジュアルな英語表現を身につけるという目的のために、そうした内容も他の話題と区別することなく解説を行いますが、ご気分が優れない方もいらっしゃるかと思いますので、その場合はここで引き返すことをおすすめします。

参考 視聴の上での注意はこちらの記事で説明してあります。

今回のスクリプトは South Park Archives からの引用であり、本記事の関連するすべての内容は クリエイティブ・コモンズ 表示 – 継承 3.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

また、South Park に関する画像は Comedy Central に著作権があり、関連するロゴやタイトル、キャラクターはすべて Comedy Partners の商標となっています。

Cartman Gets an Anal Probe

今回取り上げるのは、「サウスパーク」シリーズ最初のシーズンの記念すべき第1話である「Cartman Gets an Anal Probe」というエピソードです。

日本語では「カートマン、お尻から火炎フン射」という題名が付いています。

参考 サウスパークの元となった「The Spirit of Christmas」という作品については、下の記事で詳しく解説しています。

いつもの流れでは題名の訳から始めますが、作品を楽しむために今回は後回しにしましょう。

作中にすべての単語が登場するので、心配は無用です!

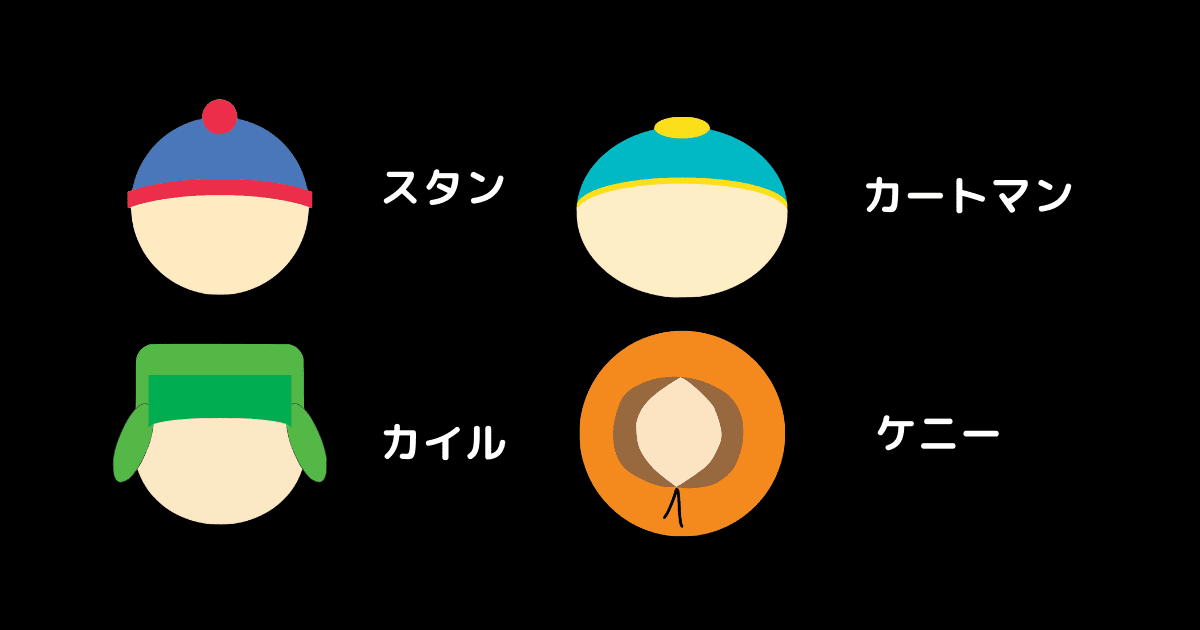

登場キャラクター

「The Spirit of Christmas」は見てないけどとりあえずサウスパークとしての第1作から見たい!という人のために、簡単に主要な4人のキャラクター紹介だけしておきましょう。

スタン

赤い帽子の少年がスタンです。

一応主人公的なポジション!

カイル

緑色の帽子でオレンジの服を着ているのがカイルです。

スタンの親友的ポジション!

「The Spirit of Christmas」の第2エピソード「Jesus vs. Santa」でユダヤ人であることがわかっています。

カートマン

水色の帽子で赤い服を着た肥満体型の少年がカートマンです。

作品随一の口の悪さが特徴!

非常に汚いスラングを連発し、なおかつダミ声で聞き取りにくいため、カートマンの発言がしっかり理解できるようになれば怖いものなしです。

ケニー

オレンジのフードで顔を隠した少年が本来のケニーです。

フードで口が隠れているため、基本的に発言はもごもご言って聞き取れませんが、周りの少年たちには問題なく伝わっています。

視聴者には聞き取れないため少し置いてかれた気分になりがちですが、実はその発言のほとんどが下ネタなので、彼の発言が理解できなくてもストーリーの理解にはまったく影響してこない場合がほとんどです。

最初のうちはスタンとカイルの声が似ていて少し聞き分けにくいかもしれませんが、徐々に慣れていけるはずです!

今回のスクリプト

「The Spirit of Christmas」のときと同様にカジュアルな表現が非常に多く、会話のスピードもかなり早いので、

全然何言ってるかわからない…

というのが普通です。これから1つずつ文を解説していくので、まったく理解できなくてもまったく問題ありません!

まずは文面で理解し、その後スクリプトを見ながら徐々に耳を慣らしていきましょう!

参考 オープニングソングは下の記事で解説してあります。

スクリプトはこちらです(一部大文字・小文字を修正)。

- 少年たち:School days, school days, teacher’s Golden Ru…

- カイル:Ah, damn it! My little brother’s trying to follow me to school again.

アイク:Ee gko zeeponanner. - カイル:Ike, you can’t come to school with me.

カートマン:Yeah, go home you little dildo! - カイル:Dude, don’t call my brother a dildo!

スタン:What’s a dildo?

カイル:Well, I don’t know… and I’ll bet Cartman doesn’t know either!

カートマン:I know what it means! - カイル:Well, what?

カートマン:I’m not telling you.

スタン:What’s a dildo, Kenny?

ケニー:(It’s a plastic dick that goes in a vagina.) - カートマン:He-yeah, that’s what Kyle’s little brother is all right! Ow!

スタン:Dude, that kicks ass!

カイル:Yeah, check this one out. Ready Ike? Kick the baby!

アイク:Don’t kick the baby.

カイル:Kick the baby. - スタン:Whoa, Cartman! Looks like you didn’t get much sleep last night.

カートマン:That’s ‘cause I was having these… bogus nightmares.

カイル:Really? What about? - カートマン:Well, I dreamt that I was lying in my bed…in the dark, when all of a sudden this bright blue light filled the room.

- カートマン:Then slowly my bedroom door began to open…and then the next thing I remember, I was being drug through a hallway.

- カートマン:Weeaak! Then I was lying on a table…and these scary aliens wanted to operate on me. And they had big heads and big black eyes.

構文解析と意味の取り方

構文解析などという高尚なものではありませんが、1つずつ丁寧に文を見ていきます。

1ブロック目

School days, school days, teacher’s Golden Ru…

出だしは歌から始まります。この曲は「School Days」というアメリカの子供たちに親しまれている定番曲で、日本で言うところの「一年生になったら」のような童謡のイメージです。

年老いた夫婦が小学校時代を思い返し、「こんなこともあったね」と懐かしんでいる曲です。

参考 えいごのうた「Shcool Days 小学校時代」

元々の歌詞は

School days, school days, dear old Golden Rule days

ですが、この作品では

School days, school days, teacher’s Golden Rule days

のように変更されています。

- Golden Rule:黄金律

「自分が人にしてもらいたいと思うことを人に対してしなさい」という倫理的・道徳的・哲学的な教えのことを黄金律といい、英語では「Golen Rule」と表されます。

人格形成に大きな影響を持つ学校での教えとしても、当然重要なものですよね。

歌詞が変更されている理由については特に議論されている様子がなく、あまり詳しくわかっていないので、管理人とみーの解釈に基づいて説明してみたいと思います。

- School days, school days

- teacher’s Golden (Rule days)

「school days」は「学生時代、学校に通っていた頃」という意味です。

元々は小学校時代を懐かしむ曲ですが、今歌っているのは現役の小学生たちなので楽しそうな雰囲気ですね。

元々の歌詞は「dear old Golden Rule days」で「あの懐かしい黄金律の日々よ」、つまり

自分が人にしてもらいたいと思うことを人に対してしなさい

という黄金律を教えられた懐かしい日々を振り返っています。

一方で、今回の「teacher’s Golden Rule days」は「先生の黄金律の日々」、つまり

先生ってよく『自分が人にしてもらいたいと思うことを人に対してしなさい』って言っているよなあ

という現在進行形で学校に通う小学生の率直な感想という風に捉えることができます。

実際の学校で教わるときは元の歌詞で教わるはずですが、子供たちがいきなり

あの懐かしい…

なんて歌い出したら

渋っ!

ってなりますよね。ここでは子供たちの生き生きとした学校生活を描くために、あえて歌詞をいじったのだと考えられます。

Google で調べてみても「teacher’s Golden Rule days」という歌詞はこのサウスパークのものしか見つからなかったため、こういうバージョンがあるというよりは、サウスパークの制作陣が作品に合わせて変えたと考えるのが自然でしょう。

気になる訳し方ですが、歌詞が途切れてしまっているので「学校、学校、先生はおうごんり…」くらいでいいでしょう。

「Golden Rule days」まで含めて訳を考えるのであれば、「学校、学校、先生は黄金律を大切にって言ってる」といった感じでしょうか。

ちなみに日本語版では、「学校、学校、楽しいな」という訳が当てられています。

少年たち:学校、学校、先生はおうごんり…♪

2ブロック目

Ah, damn it! My little brother’s trying to follow me to school again.

Ee gko zeeponanner.

いきなり早口でびっくりするかもしれません。最初は聞き取れなくて当然なので、焦らず文章の理解から始めましょう。

ちなみに、アイクの発言はいわゆる赤ちゃん言葉なので意味はありません。

- damn it:ちくしょう

怒りや悔しさを表す「くそっ!」、「ちくしょう!」という感情的な表現です。「damn」は「〜を呪う」という意味のスラングで、放送禁止用語と同列に扱われることもある非常にセンシティブな言葉なので、使用の際は細心の注意が必要です。

「Jesus vs. Santa」に登場した「godammit(god damn it)」はこれをさらに強調した表現です。

聞き取りは大変ですが、解釈が難しい部分は幸いありません。

- カイル:Ah damn it!

- My little brother’s trying to follow me to school again.

これはそのまま「ああくそっ!」ですね。何が「くそっ」なのかは次の発言でわかります。

この文は、現在進行形です。「brother’s」の部分は「弟の」という意味ではなく、

My little brother is trying to follow me to school again.

というbe動詞の省略なのです。

したがって、「弟がまた僕が学校に行くのに付いてこようとしている」という風に訳せます。

「また」ということは、すでに何度か付いてこようとしたことがあるということですね。何度も付いてくる弟に嫌気がさしているのです。

カイル:ああくそっ!弟がまた学校についてこようとしてるよ。

アイク:ばぶばぶ。

この「和訳しよう」シリーズでは、中学文法をある程度押さえられた方向けに説明を作成しているため、中学校で習う内容に抜けや漏れがあると少し難しいかもしれません。

できない部分がわかっている場合はその部分だけ復習すれば問題ありませんが、全体的にまとめて復習したい場合はこの本がおすすめです。

説明やイラストがわかりやすくまとまっていることに加え、必要な事項が網羅されているため、この本だけで基本的な部分はすべて復習することができます。

3ブロック目

Ike, you can’t come to school with me.

Yeah, go home you little dildo!

カイルの発言で「can’t」が強調されて発音されている点に気づいたでしょうか。アメリカ英語では「can’t」の最後の「t」の部分が弱く発音されるため、「can」と「can’t」の区別を付けるために「can’t」の場合は特に強調されて発音されます。

イギリス英語では「can’t」はカタカナにすると「カーント」あるいは「コーント」のように発音されるため、アクセントではなく音で判断しやすいです。

- dildo:ディルド

男性器を模した女性用の性具です。日本語では「張り型」やそのままカタカナで「ディルド」などと呼ばれることが多いでしょうか。

特別物議を醸すような言葉ではありませんが、性にまつわる言葉なので TPO をわきまえた使用が求められる点は言うまでもありません。この辺りの感覚はどの言語でも大差はないでしょう。

文自体はここも簡単ですね。

- カイル:Ike, you can’t come to school with me.

- カートマン:Yeah, go home you little dildo!

「you can’t 〜」は直訳すると「あなたは〜できない」ですが、命令文的に「〜してはいけない」という意味で使われることがあり、今回はそのケースです。

学校に関係ない弟を連れて行くわけにはいかないので、帰ってくれと言っているのですね。

なぜ「come to school」の「school」には冠詞(a や the)が付いていないのでしょうか?これは「come」に限らず「go to school」などの場合でも同様に生じる現象ですが、あまり理由はわからないけどなんとなくそういうものとして覚えてきたという人が多いかもしれません。

ですが、これには一応きちんとした理由があって、ここでの「schoo」というのは「学校の校舎・建物」という形あるもののことを指しているのではなく、「学生が集まって勉強をする場所」という抽象的な機能のことを指しています。通常「学校へ行く」と言った場合は、校舎に立ち入ることを言っているのではなく、授業を受けに行くことを意味しますよね。このように、抽象的な機能・目的を達成することを表す場合には「どこの建物」とか「いくつの校舎」とかそういう情報は重要ではないので冠詞をつけないのです。

カートマンもカイルと同様にアイクに対して帰れと言っていますが、「you little dildo」と一言余計な言葉が加わっています。

このような「名詞+名詞」という形を始めて見る方は少し戸惑ってしまうかもしれませんが、これは会話で頻出の形で、どの言葉も相手への呼びかけを表します。今回の例では、「you」と「little dildo」の両方ともが話し相手のアイクを指しており、訳としては「小さいディルドの君」のようになります。

ただし、「小さいディルドの君」では意味がよくわかりませんね。もう少し自然な日本語に直すのであれば「小さいディルドみたいな見た目の君」、もっと乱暴に訳すと「ミニディルド野郎」のようになります。カートマンの性格的には後者の方がしっくりくるかもしれません。

どうやらカートマンはアイクの体型がディルドに似ていると感じたようです。

カイル:アイク、学校に付いてきちゃだめだろ。

カートマン:そうだよ、帰れよミニディルド野郎!

4ブロック目

Dude, don’t call my brother a dildo!

What’s a dildo?

Well, I don’t know… and I’ll bet Cartman doesn’t know either!

I know what it means!

カイルの「I’ll bet」が聞き取りにくいですが、それ以外ははっきりと発音されています。

耳が慣れてくればこれくらいはすぐに聞き取れるようになります!

- カイル:Dude, don’t call my brother a dildo!

- スタン:What’s a dildo?

- カイル:Well, I don’t know… and I’ll bet Cartman doesn’t know either!

- カートマン:I know what it means!

「Dude」は超頻出表現です。ここでは「おい!」という怒りが込められた呼びかけとして使われています。

「僕の弟をディルドなんて呼ぶんじゃない!」という意味ですね。

自分の弟をからかわれたのですから怒るのも当然です。

この文は非常に基本的な形ですね。スタンは「dildo」というものが何なのかを知らないようです。

「I don’t know」と言っていることから、実はカイルも「dildo」なるものを知らなかったようです。

つまり、先ほどの「僕の弟をディルドなんて呼ぶんじゃない!」というのは弟がディルドに似ているとかわれたことにではなく、よくわからない言葉で呼ばれたことに怒っていたことがわかります。

「bet」は「Jesus vs. Frosty」で登場した「〜を確信している」という動詞です。

また、「not 〜 either」で「〜もまた…ない」というのも重要な表現です。

よって、「I’ll bet Cartman doesn’t know either」で「カートマンだって知らないはずさ」という意味になります。

これは関係代名詞「what」の文です。「what it means」で「それが意味するもの」という意味ですね。この「it」はもちろん「dildo」です。

この「what」は間接疑問として捉えても構いません。その場合は「what it means」が「それが何を意味するか」と訳せますが、どのみち意味は変わらないからです。

カイル:おい!弟をディルドなんて呼ぶな!

スタン:ディルドって何?

カイル:えっと…知らないや。でもカートマンだって知らないに決まってる!

カートマン:俺は知ってるぞ!

5ブロック目

Well, what?

I’m not telling you.

What’s a dildo, Kenny?

(It’s a plastic dick that goes in a vagina.)

ここは短いので(ケニーの部分を除いて)聞き取れた方も多いのではないでしょうか。

- dick:ちんこ

男性器を表すスラングです。複数ある男性器を表す言葉の中でもかなり下品な部類で、他にも人を侮辱するための言葉としても使用されるため、軽はずみな使用は控えるべきです。

日本語で正式な「陰茎」という言葉があるように、フォーマルな場面では「penis」という言葉が使用されます。

特に難しい部分はありませんが、カートマンの発言は会話でよく使えるので必見です。

カイルとスタンの部分は簡単なので、カートマンとケニーの発言を取り上げましょう。

- カートマン:I’m not telling you.

- ケニー:It’s a plastic dick that goes in a vagina.

直訳すると「私はあなたに言っていない」という現在進行形の文ですが、「申し上げられません」、「教えてあげないよ」という意味でよく使われます。

何か秘密を教えて!と言われた時の返しなどに使えそうですね。

もちろん知ったかぶりに使ってもいいでしょう。

ここの情報だけではカートマンが知ったかぶりをしているのか、意地悪をして教えていないだけなのかはわかりませんね。

関係代名詞「that」の文で、ここでは次の2つの文が結合されています。

- It’s a plastic dick.

- A plastic dick goes in a vagina.

「vagina」は「South Park Theme」で登場した「膣」という意味の単語です。

これらを考慮すると、関係代名詞でまとまった文は「それ(=ディルド)は、膣内に入れるプラスチックのちんこだよ」という意味になります。

ケニーはディルドが何かを知っていたようです。

カイル:じゃあ何だよ?

カートマン:言わねぇよ。

スタン:ケニー、ディルドって何?

ケニー:膣内に入れるプラスチックのちんこのことだよ。

6ブロック目

He-yeah, that’s what Kyle’s little brother is all right!

(カイルがアイクでカートマンに攻撃)

Ow!

Dude, that kicks ass!

Yeah, check this one out. Ready Ike? Kick the baby!

Don’t kick the baby.

Kick the baby.

- kick ass:すごい、最高だ、やるなあ

- check 〜 out:〜を見る

- all right:間違いなく

「kick」は「〜を蹴る」という意味の動詞、「ass」は「お尻」という意味のスラングなので、直訳は「お尻を蹴る」になりますが、実際には「〜は最高だ」という意味で「be cool」や「be exciting」を砕けさせた形として使われることが多いです。

Can you believe? I got 100 in my exam!

Wow! That kicks ass!

- 信じられるか?俺テストで100点取ったよ!

- まじかよ!やるじゃん!

多くの場合「〜を見る」、「〜を確認する」という意味で使用されます。

「チェケラ」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは「check it out」で「これを見なよ」という意味です。

「動詞+副詞」という形の句動詞では、次の3つの語順が可能です。

次の形は間違いです。

後の方で「動詞+前置詞」という形の句動詞が登場しますが、これらの句動詞はまた別のルールがあるため注意が必要なのです。

間違いを避けるためには「check it out」のような代名詞を含めた形で覚えていくのがいいでしょう。

「alright」という単語を知っている方は多いと思いますが、実は「all right」が正式な表記です。「確かに」、「間違いなく」という意味の副詞として使用されます。

ここはカジュアルな表現が多く、会話表現として学ぶものがたくさんあります。

「Dude」や「Yeah」などの繋ぎ言葉は省いて、考察が必要な部分を抜き出して扱いましょう。

- カートマン:that’s what Kyle’s little brother is all right.

- スタン:that kicks ass!

- カイル:check this one out.

- Ready Ike?

- Kick the baby!

関係代名詞「what」の文です。文の構造は、次のようになっています。

- that

- ‘s (is)

- what Kyle’s little brother is

- all right.

この「that」はケニーが先ほど説明した「dildo」のことを指しています。

関係代名詞の部分「what Kyle’s little brother is」が人によっては難しいかもしれません。これは

カイルの弟が何であるか

つまり

カイルの弟の見た目

を表しています。

関係代名詞「what」が「what S be動詞」という形で使用される場合、しばしば「Sの見た目」や「Sの現在(過去)」のような意味になることがあります。

She looks totally different from what she used to be.

彼女はかつての姿とは全く違って見える。

よって、カートマンは「それ(=ディルド)はカイルの弟の見た目そのままじゃないか」と言っていることがわかります。

この「that」はカイルがアイクを振り回してカートマンに攻撃したことを指しています。「that kicks ass!」で「やるじゃんか!」くらいにしておくのがいいでしょう。

「this one」はここでは「この1発」と捉えるとわかりやすいです。「この1発を見てよ」という意味で、先ほどのスタンの「やるじゃんか!」に対して「これも見てみてよ」と言っているのです。

これはもちろん

(Are you) ready Ike?

が元になっています。会話の中ではこのように「Are you」を省いて形容詞だけの疑問文を作ることがしばしばあります。

Tired?

A little bit.

- 疲れた?

- ちょっとね。

これは動詞から始まっているので命令文ですね。

…本当に命令文でしょうか?実は違って、この文は次の省略になっています。

(I) kick the baby!

命令文以外では基本的に主語を省略しないというのが学校などで習うルールですが、日常会話やSNSのチャットなどでは日本語と同様に、明らかな場合は主語が省略されることがよくあります。

主語の省略が根付いた例として有名なのが、誰もが知っている「thank you」です。これは「I thank you(あなたに感謝します)」が元になっています。

参考 italki “Starting sentence without subject pronoun”

省略されているのは「I」だったり「We」だったり「I will」だったりしますが、あまり気にしなくても意味が掴めることが多いです。

また、「the baby」はアイクのことを指しています。

カートマン:カイルの弟の見た目そのままじゃんかよ。

(カイルがアイクでカートマンに攻撃)

カートマン:いてっ。

スタン:おお、やるじゃん!

カイル:ああ、この1発も見てよ。アイク、いいかい?赤ちゃんをキックだ!

アイク:赤ちゃんを蹴らないで。

カイル:赤ちゃんをキック。

7ブロック目

Whoa, Cartman! Looks like you didn’t get much sleep last night.

That’s ‘cause I was having these… bogus nightmares.

Really? What about?

ここからカートマンの発言が増えてくるので、ダミ声が難しいかもしれません。

- look like 〜:〜のようだ

- bogus:最低の、ムカつく

- what about?:どんなの?何について?

「〜のように見える」という定番の表現で、「like」の後ろには名詞や that 節を続けることができます。

- 名詞:Your watch looks like mine.

- that 節:It looks like (that) I didn’t understand her.

that 節の「it」は形式主語で、that 節以降の内容を受けて「〜のようだ」という意味になります。また、「that」は省略することができます。

元々は「インチキの」という意味の形容詞ですが、「不快な」、「最悪の」といった嫌悪感を表すスラングとしても使用されます。

「what about 〜?」で「〜はどうですか?」という意味の疑問文を作ることはよく知られていると思いますが、「what about?」だけで疑問文を作ることも可能です。この場合は、「何について?」、「それってどういうこと?」というように、相手の話に対して具体的な説明を求めることができます。

I’m sorry but I told you a lie.

What about?

- ごめん、嘘ついてたんだ。

- どういうこと?

文章自体が難しくないのが幸いですね。

カイルの発言は特に難しい点はないので、それ以外の2人の発言に注目しましょう。

- スタン:Whoa, Cartman! Looks like you didn’t get much sleep last night.

- カートマン:That’s ‘cause I was having these… bogus nightmares.

「Whoa」は「うわぁ、わお」という驚きを表します。

これは上で見た通り、会話などで頻出の主語の省略です。

ポイントは「Looks」と動詞に三単現の s が付いていることで、ここから主語は三単現のものということがわかります。実はこれは「It looks like」の「It」が省略された形で、このような形式主語の「It」はカジュアルな場面で特に省略されやすいためよく覚えておきましょう。

まず、「’cause」は「because」です。この文は「That is because 〜(それは〜だからだ)」という形ですね。

「I was having」の部分は「I had」と通常の過去形にしても意味は通りますが、それでは「悪夢を見た」という単なる経験談になってしまいます。過去進行形を使うと「悪夢を見ているまさにその瞬間」のイメージになり、うなされた様子などをより鮮明に伝えることができます。

この辺りのニュアンスの違いはなかなか難しいので、「そういう違いもあるんだなぁ」くらいに軽く捉えておくので十分でしょう。

さて、続いての疑問はこの文中の「these」についてです。

正解は、「まだわからない」です。これは、これから述べる内容を指す後方照応と呼ばれる使い方で、「こういう悪夢を見たんだ→その悪夢っていうのはこんな感じだったよ」という構造になっています。

わざわざ「これらの悪夢」や「こういう悪夢」と訳すとかえって不自然なので、普通に「悪夢を見た」、「ある悪夢を見た」のように訳す方がいいでしょう。

そのため、この発言の後に具体的な悪夢の説明が続くことが予想できます。

スタン:うわっ、カートマン。昨日の夜はあんまり寝れなかったみたいじゃん。

カートマン:それはな…最悪な悪夢を見たからなんだよ。

カイル:そうなの?どんな夢?

8ブロック目

Well, I dreamt that I was lying in my bed…in the dark, when all of a sudden this bright blue light filled the room.

カートマンの回想が始まるシーンです。「when all of a sudden」辺りがなかなか難しいです。

- dreamt:dreamの過去形

「dreamt」は少し珍しい形ですが「dream(夢を見る)」の過去形です。

「dream」には「dreamed」という規則的な過去形もあるため、基本的にはこちらを使うので問題ありません。

少し文が長いので、訳し方には気をつけましょう。

次のように3パートに分けて考えましょう(最初の「Well」は無視)。

- I dreamt that (以下すべて that 節の中)

- I was lying in my bed…in the dark,

- when all of a sudden this bright blue light filled the room.

「dream that」で「〜という夢を見る」ですね。以下はすべて that 節の中、つまり夢の説明です。

どんな夢を見たのか状況説明をするために過去進行形を使っています。「lie in my bed」は「ベッドで横になる」ですね。

「lie in my bed」について、ベッドの「中」で横になるってどういうこと?と思った方がいるかもしれません。「line on my bed」の方がベッドの「上」で横になるという直感に近いためいいような気がしますよね。実はこの2つには、次のような違いがあります。

- lie in my bed:毛布をかぶって横になる

- lie on my bed:毛布をかぶらずに、もしくは毛布の上から横になる

実際にアニメ中の描写を見てみると、お腹付近まで毛布をかぶっているので、この場合は「lie in my bed」ということになります。

まずは「this」から考えましょう。これは先程の「these」と同様に直接指している内容がないので後方照応のような気がしてきますが、この後に「this bright blue light」の説明はされないため、後方照応とは少し異なります。

実は「this」は物語などで新しい人や物を導入する際に、「a/an」の代わりに使用されることがあります。意味としては「ある1つの〜」や「ある1人の〜」のようになり、「a/an」の強調として扱われます。

Then this girl approached me.

は当然文脈にもよりますが、物語などでは「すると、ある少女が私に近づいてきた」のように訳せます。

したがって、「this bright blue light filled the room」は「明るい青色の光が部屋をいっぱいにした」となります。

次に、「when」について考えましょう。

I was lying in my bed…in the dark, when all of a sudden this bright blue light filled the room.

「all of a sudden」は「突然」の意味です。

この「when」を「〜のとき」と訳すと「突然明るい青色の光が部屋に入ってきたとき、暗闇の中ベッドで横になっていた」となり、やや不自然な感じが否めません。

この「when」は「するとそのとき」という意味を表す関係副詞の非制限用法と呼ばれる使い方で、次のような形をとります。

S + V, when S’ + V’:SがVすると、S’がV’する

Children were about to start dinner when their parents went home.

は、次の2通りの解釈がありえます。

- 子供たちが夕食を食べ始めようとすると、両親が帰ってきた。

- 両親が帰ってきたとき、子供たちは夕食を食べ始めようとしていた。

1が関係代名詞の非制限用法です。

このように2通りの解釈が可能で、どっちで意味をとっても問題ない場合は気にしなくて構いませんが、今回のように一方の意味が通らない・不自然という場合は、他方の意味で考える必要があります。

よって、ここでは「暗闇の中ベッドで横になっていたら、突然明るい青色の光が部屋に入ってきた」とするのが正解です。

カートマン:えっと、暗闇でベッドに横になっていたらいきなり部屋の中に明るい青色の光が入ってきた夢でさ。

9ブロック目

Then slowly my bedroom door began to open…and then the next thing I remember, I was being drug through a hallway.

「then the next thing I remember」が非常に早いですね。

聞き取れた方はすごいです!

- the next thing I remember:次に覚えているのは、気付いた時には

- drug:dragの過去形

- hallway:廊下

「the next thing I know(気付いた時には)」という表現の派生系です。本来の形は

The next thing I remember is S + V

ですが、しばしば be 動詞が省略され

The next thing I remember(,) S + V

という形で使用されます。カンマはあったりなかったりします。

「the next thing I know」は辞書に載っていますが、「the next thing I remember」は辞書では見つけることができませんでした。ただし、実際の使用例は探せばいくらでも見つかりますし、そもそも「the next thing I know」自体がインフォーマルな表現なので、be 動詞を省略することが文法的にどうかという点は気にする必要はないでしょう(文法的に正しい表現が求められるオフィシャルな文章ではそもそも使わない表現だということです)。

薬物を表す「drug」という単語ですが、地域によっては「引きずる」という意味の動詞「drag」の過去形として使用されることがあります。

「drag」には「dragged」という規則的な過去形もあるため、余計な混乱を生まないためにも基本的にはこちらを使う方が安全です。

部屋と部屋を繋ぐ道のことで、階段を含めることもあるため日本語の「廊下」よりもやや広範囲をカバーする単語です。文脈によっては単純に「通路」と訳す方がいいこともあるでしょう。

宇宙人が部屋に入ってきましたね!

- Then slowly my bedroom door began to open

- and then the next thing I remember, I was being drug through a hallway.

青い光が部屋に差し込んだ後という意味で「Then」です。

「〜し始める」は「begin toV」でも「begin Ving」でもOKです。

「was being drug」は過去進行形の受動態で「引きずられていた」という訳になります。

「hallway」は、映像では「廊下」ではなくクネクネ曲がった「通路」でしたね。

カートマン:そしたら部屋のドアがゆっくり開き始めたんだよ。それで気付いたら、引きずられて通路を通っていたんだ。

10ブロック目

Weeaak!

(カートマンが引きずられる)

Then I was lying on a table…and these scary aliens wanted to operate on me. And they had big heads and big black eyes.

「Weeaak!」はただの叫び声なので、特に意味はありません。

- operate on 〜:〜に手術をする

使用する前置詞に注意しましょう。「on」が正しいです。

「動詞+前置詞」という形の句動詞では、次の2つの語順が可能です。

次の形は間違いです。

間違いを避けるためには「operate on me」のような代名詞を含めた形で覚えていくのがいいでしょう。

リスニングは大変ですが、幸い文法はそこまで難しくありません。

次の文だけ軽く見ておきましょう。

these scary aliens wanted to operate on me.

この「these」は先ほどの「this」と同じで新しい人や物を導入する役割です。

一応回想の中で宇宙人はすでに出てきていますが、他の少年たちには見えていないはずなので「これらの」と訳すのは無理があります。

「scary」は「恐ろしい」、「aliens」はスペルに馴染みがない方がいるかもしれませんが「エイリアン(宇宙人)」です。

「wanted to 〜」は直訳すると「〜したかった」ですが、ここでは「〜しようとした」と訳すのが自然でしょう。

ちなみに、ここの「operate」は実際に手術するというよりは「体をいじくる」という感じです。

カートマン:うわぁああ!

(カートマンが引きずられる)

カートマン:そしたら俺、机の上に横たわってたんだよ。そんで恐ろしい宇宙人たちが体をいじくりまわすんだ。大きな頭と大きな黒目をしたやつらが。

今回はここまでです!宇宙人に体をいじられるなんて最悪な夢を見たカートマンですが、今後どのような展開になっていくのでしょう?そしてカイルに蹴っ飛ばされたアイクは無事なのでしょうか!?

初っ端からたくさんのことが登場して大変ですが、自分のペースでコツコツ頑張っていきましょう!

次回乞うご期待です!

サウスパークはかなり難しい部類ですが、何回聞いてもいくら解説されても本当にまったくわからない…という方は英会話に対する取り組み方を見直すことも大切です。

この本は、海外ドラマに限らず実際に日常的に使われる単語が非常に少ないという点に注目し、具体的な練習問題を通して英会話として使える英語を身につけるというコンセプトで作られています。Amazonの売れ筋ランキングで第1位を取ったこともあり、試し読みをすることもできるので気になる方はぜひチェックしてみてください!

まとめの日本語訳とクイズ

- 少年たち:学校、学校、先生はおうごんり…♪

- カイル:ああくそっ!弟がまた学校についてこようとしてるよ。

アイク:ばぶばぶ。 - カイル:アイク、学校に付いてきちゃだめだろ。

カートマン:そうだよ、帰れよミニディルド野郎! - カイル:おい!弟をディルドなんて呼ぶな!

スタン:ディルドって何?

カイル:えっと…知らないや。でもカートマンだって知らないに決まってる!

カートマン:俺は知ってるぞ! - カイル:じゃあ何だよ?

カートマン:言わねぇよ。

スタン:ケニー、ディルドって何?

ケニー:膣内に入れるプラスチックのちんこのことだよ。 - カートマン:カイルの弟の見た目そのままじゃんかよ。

(カイルがアイクでカートマンに攻撃)

カートマン:いてっ。

スタン:おお、やるじゃん!

カイル:ああ、この1発も見てよ。アイク、いいかい?赤ちゃんをキックだ!

アイク:赤ちゃんを蹴らないで。

カイル:赤ちゃんをキック。 - スタン:うわっ、カートマン。昨日の夜はあんまり寝れなかったみたいじゃん。

カートマン:それはな…最悪な悪夢を見たからなんだよ。

カイル:そうなの?どんな夢? - カートマン:えっと、暗闇でベッドに横になっていたらいきなり部屋の中に明るい青色の光が入ってきた夢でさ。

- カートマン:そしたら部屋のドアがゆっくり開き始めたんだよ。それで気付いたら、引きずられて通路を通っていたんだ。

- カートマン:うわぁああ!

(カートマンが引きずられる)

カートマン:そしたら俺、机の上に横たわってたんだよ。そんで恐ろしい宇宙人たちが体をいじくりまわすんだ。大きな頭に大きな黒目をしたやつらが。

クイズ

今回の内容を復習しましょう。

今回の内容を復習しましょう。

サウスパークでは色んな英語表現が学べますが、それらを実際に使って英語を話せるようになるには英語で人とコミュニケーションを取る経験が欠かせません。でも、日本で生活しているとそういう機会ってほとんどありませんよね。

この本は「ひとりごと」を英語ですることで、自宅にいながらひとりで実践的な英語を使えるようになるというコンセプトのもと作られています。文法も知識からスタートするのではなく、「ひとりごと」として口に出しながら身に付けていくため、私たちが日本語を身に付けていったのと同じように自然に習得することができます。

コメント

こんにちは。

非常にわかりやすく、参考にさせてもらいました。

これからも見させてもらいます。

ありがとうございました。

高野さま

はじめまして、非常にありがたいコメントありがとうございます。

いただいたコメントを励みにこれからもコンテンツ更新頑張ります!